俳句×写真

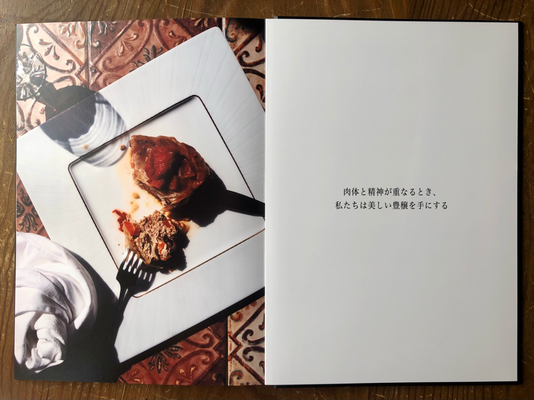

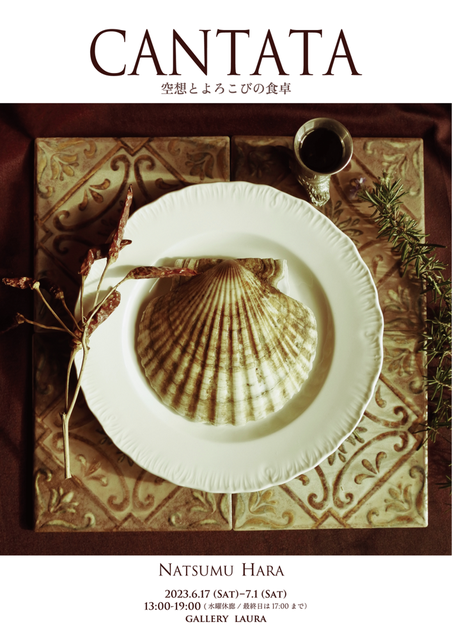

原菜摘写真集 CANTATA 空想とよろこびの食卓

原菜摘 新作写真個展に寄せて 馬場駿吉(美術評論家)

原菜摘評論 井上昇治(美術評論家)

CANTATA 空想とよろこびの食卓

原菜摘の新作写真作品展「APHRODITE」に寄せて

有り余るほどの造形才能を発揮し木彫の傑作を次々と発表していたが、壮年にして病魔に仆れた彫刻家、原裕治─そのような父から美術家としての熱血を受け嗣いだ原菜摘の中で、それがどのような新しい創造の花を咲かせることになるのかは、父上の生前の活動を身近にしてきた筆者には、大きな関心事であり続けてきた。次代への継承は、伝統的な技能の伝達を必要とする領域もあるが、現代における美術領域は広汎で、特に独創性が尊ばれる以上、素のままの自分自身との向き合いから、改めて方向性の選択が始まることになるのであって、本人にとっても悩ましいところであろう。

原菜摘はひとまず、父に準じて愛知県立芸術大学を卒業したが、父の早世を契機にあらためて美術の全分野とその周辺領域を見直すことに没頭する。その深度と多岐性を知れば知るほど、巨大な迷宮の中に自分自身を見失う事態に陥ったと言うのだ。父を含めて膨大な先人たちの築いてきた業績に何か新たに付け加える余地があるのか、という素朴な疑念が誠実に考えれば考えるほど肥大化し、身動きもできないほどの閉塞感に押さえつけられる日々が数年も続くことになったのだと言う。だが幸いにして東洋医学によってそれが救われることになった。

抑鬱につながる経絡を調整する治療が奏功したのだろうか。それとともに、何げなく咲く花の何げなさにひそむ意味─造化の不思議さを見とどけることの大切さに菜摘は気付くことになったという。染織の第一人者で、自然への洞察力の高さに私も畏敬の念を捧げる志村ふくみのエッセイに「語りかける花」があり、そこにも人知れず咲き人知れず散ってゆく野の花にも造化の神は手を抜くことなく、時に応じ語りかける力を持っていることを指摘しているが、菜摘も花のささやきに応じてカメラを向けることになったに違いないのだ。

私の視野からしばらく遠ざかっていた菜摘が、<花>に特化した写真作品のポートフォリオを持って現れたのは昨年の10月頃だった。11月にギャラリーラウラで花をテーマにした写真展を開催することになったので案内状に小文をとの要請のためだった。様々な花のクローズ・アップは、時に清楚、時にあでやかな気息を感じさせられるほどのほの温かさを漂わせていた。写真家への見事な転身ぶりに驚くばかだった。今回は<花>に加えて、佳人の気配を感じさせる優美で瀟洒なグラスが卓上を飾る静物写真も加わり、透明度の高い詩的空間表現をさらに進めたように思う。原菜摘はベルリンに滞在経験があり、そのときの師からリルケの詩の一節を心にとめるように奨められたとのことだが、先ほど本稿中にも記した志村ふくみはリルケ精読の上で、それを自己の美学にどう反映させたかを一冊にまとめた著作があるほどの傾倒者。前出の「語りかける花」の中の「身近きものの気配」と題する一文には冒頭に「われらは見えるものの蜜を夢中で集めて、それを見えざるものの大きな蜜槽に備える」というリルケの言葉を掲げたものがある。菜摘の<花>の作品写真にも当てはまる言葉として最後に付け加えておきたい。

馬場駿吉

美術評論家/元名古屋ボストン美術館館長

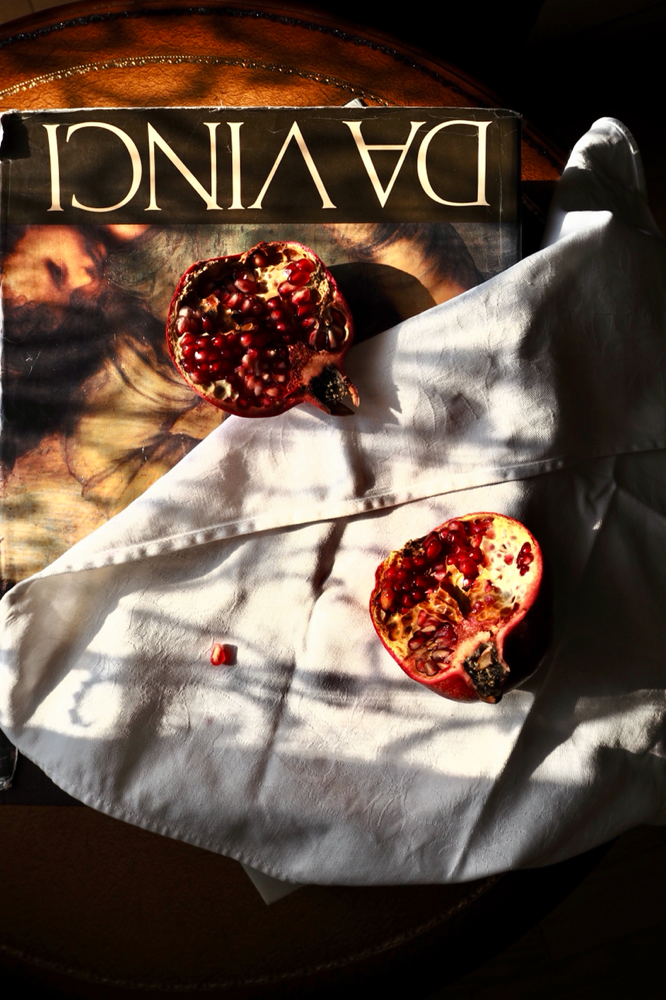

菜摘さんは、カラバッジョなどのバロック絵画に傾倒し、闇の世界を追究した時期がある。2020年の同じ画廊での個展《fleur》では、花を撮影したモノクロームの写真を見せたが、今回は一気に色の世界へと飛躍した観がある。2020年の個展の作品がドローイングに近いイメージとすれば、今回は、力強いペインティングの雰囲気である。とりわけクローズアップにした作品は活力を感じさせる。闇からモノクロームへ、さらに色彩へという流れである。しかも、真紅というべきか、その色彩は形と一体となって強い生命力を感じさせる存在感とともにある。宝石のように美しく艶やかで、生命を宿した惑星のようにその塊にエネルギーをたたえている。クローズアップの作品では、一枚一枚の花弁が精緻に写され、造化の妙というべきか、自然が見せる摂理と神秘性が闇の中から浮かび上がっているようである。花が絵画的なのか、あるいは、絵画的に捉えているのか——。菜摘さんが見事なほどの自然の造化を撮影したイメージは、逆説的に絵画的で、そして彫刻的である。カメラを使って描いている、あるいは彫刻をしているという意識が菜摘さんの中にはあるらしい。一部には、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画を参照したものもある。そのドラマチックなたたずまいに触れると、これらすべてが自宅で自然光によって撮られていることに驚きも覚えた。演出ということからは遠く、1つの花の生命力、エネルギーそのものに、自然の根源的な姿を見ているのである。だから、撮影は、季節や時間、天候によって異なる自然光の移り変わりに任せるのみである。数年にわたって苦しめられ、西洋医学では原因さえ分からなかった体の不調を回復へと導いたのが東洋医学であったように、自然は、菜摘さんに欠かせないものである。菜摘さんのみならず、すべての人間にとって、人間と自然との関係の回復、全体性を取り戻すことは、なくてはならないものであろう。自然の力によって生命力を取り戻すことは、菜摘さんにとって自己治療なのである。花が自分を助けてくれると、菜摘さんは話す。それによって、菜摘さんは、感覚が研ぎ澄まされ、自然界の法則や、それと呼応する体の中のリズムを感じるようになった。いわば、自然と菜摘さんが一体化する中で、自然の法則と、それが律動するように身体に響き合うもの、そのダイナミズムとして、イメージが現れている。つまり、花が菜摘さんの形として現れている。父親の原裕治さんが遺したワイングラスや作品を撮影したモノクローム写真のシリーズ「ソネット」も初出品されている。菜摘さんによる自作の詩と重なるイメージである。

評論全文はこちら

井上昇治

美術評論家

APHRODITE展 2021. 10.2(sat) - 12(tue)

12:00-19:00 10.6(wed)休廊 最終日は17:00まで

大変光栄なことに私の作品"一本の麦"がカトリック東京大司教館に飾られることになりました。

この作品はアーティストとして、また一人の人間としての私の根幹をなすものです。

一粒の麦もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし

I am great honored that my work "a Wheat" will be displayed at the Catholic Archdibishop's House In Tokyo.

This work is at the core of who I am as an artist and as a person.

unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains by itself. But if it dies, it produces much fruit

今、世界は科学の急激な進歩により“神の領域”への人間のアプローチの影響もあり、人間存在の寄り処を喪失しかけている時代である。そんな日々の中、この写真家は自らの身体の不調を超える“光明”を見い出し新たなる生へ向き合い始めている。まさにそれこそが“芸術の希望”なのだ!

そして、彼女の描写する花々は時として写真性を超えその一枚一枚が自立したトルソー(彫像)の如き風情を秘めている。それはあの彫刻家ブランクーシの造形さえ思わせる流線型のフォルムの内に生の快いエロスさえ内包している。そして、静物画風のグラスを描写した作品群については「この世の宝石やガラスも光と恋に落ちて何億年経ったであろうか」そんな思いを懐かせる新たな

物語性を今後獲得してゆかんことを心より楽しみにしております!

津田英作 / 写真家

花の写真家としての復活—原菜摘に

画家としてのただならぬ閃きに注目していた原菜摘からの音信が絶えて数年—

その動静が気になっていたところ、このほど被写体を花そのものに限った写真ポートフォリオを持参して、元気そうな姿を見せてくれた。

花の様々な姿態や細部にカメラを向けることによって体調不良を克服され、今回その写真作品展を開くことになったという。

早速その写真の花々が漏らす生々しい吐息にふれつつ、眼を蜜蜂のように作品から作品へと移動させてゆくと、ロイヤルゼリーにも似た愉楽が身の内に湧き出して来るのを感じて驚く。花のいのちと、それを写し撮る人のいのちが一体化されるカメラを手にした原菜摘。その見事な復活を祝福したい。

馬場駿吉

美術評論家/元名古屋ボストン美術館館長